科普俱乐部

水也会开花2012-02-02

北方的冬天,下雪是常见的现象。有时,漫天飞雪就像天女洒下的纯白色的花,煞是壮观。如果仔细观察你会发现,雪花是很奇妙的,大部分雪花呈片状,且为六角对称结构。由于雪花形成过程影响因素众多,选择性几乎无穷,因而没有两片雪花是一样的。不信的话,下雪时收集点雪花样品,在显微镜下观察,一定会让你惊叹不已。

雪花是由水分子在低温下“搭建”起来的,这谁都知道,不知道的是为什么水分子会像大型团体操一样自动聚集出千姿百态的对称形状。它们忽而组成柱状,忽而针状,忽而片状,无论组成什么图案,基本都呈六角对称,看上去整齐划一,令人顿生美感。雪花不仅令科学家着迷,也令艺术家赞叹不已。

小小的水分子为什么有如此的魔力,这要从水分子的性质谈起。水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的极性键分子,两个共价键的夹角为104.45°。由于这个特殊的结构,决定了水具有一系列特殊的性质,因而也成为生命不可缺少的物质。雪花实际上是水分子的结晶,水的熔点(冰点)是0℃,低于这个温度水就会结晶,也就是我们常说的结冰。

大多数物质温度降低到其熔点以下都可以形成晶体。所谓晶体就是原子或分子之间受到某种力的作用,按照一定的规则排列在一起。水分子由两个氢原子和一个氧原子按一定的夹角构成的,其共价键电子云偏向氧原子,因而氧原子一侧显负电性,氢原子一侧显正电性,分子之间形成典型的氢键作用力。当温度到达冰点以下时,水分子的氧原子会与另一个水分子的氢原子吸引在一起,以至于多个水分子相互衔接就形成六方晶系,这就是水的晶体—冰。

雪花的形成也是水分子的结晶过程,但与液体水的结冰稍有不同,液体中水分子在温度降至0℃时开始从杂乱无章的拥挤状态整齐地排列起来,在各个方向都是一样的(结冰后的体积增大)。雪花是在饱和或过饱和水汽中从一个晶核凝结出来的,飘飞的水分子在0℃以下时,遇到冰晶或已形成的雪花便会像结晶一样靠氢键附着在冰晶上,雪花便会逐渐长大。这样的过程是有方向选择性的,在不同的条件下在特定的方向上会优先长大,这就形成了各种不同的形状,像是天工巧手编织出来的漂亮对称的图案。

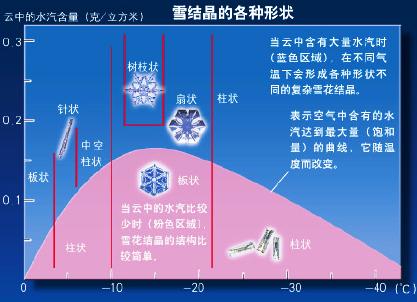

水分子究竟是如何自动排列凝结出各种各样漂亮的雪花,目前还不是十分清楚,只知道不同的形状与温度和湿度有直接的关系。比如,0℃~-5℃时易形成片状雪花,-5℃~-10℃会形成柱状或针状雪花,-10℃~-20℃又会形成片状雪花,-20℃以下又会形成柱状雪花,最根本的原因还是与水分子结构与特殊性质有关。

模拟雪花形成的环境有相当的难度,只能近似模拟研究,但可从中发现雪花成长的细节。美国加州理工学院的物理学家肯尼斯·利布莱切特(Kenneth Libbrecht)等人曾在实验室里制出了数十种雪花。一般情况下,零下的温度也不一定使水汽凝结。他们使用类似避雷针式的装置使微小的冰晶带电,带电晶体的突出部分会形成强电场,空气中的水分子会受到这些尖端的吸引在它们身上凝结,形成细长的带电冰针,这就形成雪花冰晶。在实验中,一旦冰针达到了要求的长度,研究人员就关闭电场;然后将晶体移到另一个温度更低的区域,使其进入一个类似“晶体孵化器”的生长室。这里的温度保持在-7℃~-4℃之间。此时,在冰针尖上就开始长出新的六棱状小冰柱(类似铅笔的形状),这是将要长出雪花的“树干”。

实验中可看到,水的凝结过程开始主要集中在角和边,因为越是突出的部位,越有可能挂住靠近的水分子。与冰晶体的其余部分相比,棱边长得如此迅速,以至于很快就“长出”六个越来越细的分岔,最终形成雪花。控制温度和湿度就可长出不同形状的雪花,并且这些分枝与天然的一样,完全是对称的,也就是说每片雪花的分枝都是彼此相同的,好像每一个枝岔都“知道”它的邻居会怎样长一样。对于冰晶“开花”的方方面面,人们至今仍不完全明白其中的道理,还需要进一步的深入研究。也可以在充满水汽的矿泉水瓶子中悬挂一条丝线,作为水汽凝结的“核”,然后把瓶子放到干冰中冷却,你会看到沿着丝线慢慢竖立长出一根根冰丝,煞是好看。